Первые признаки гангрены

Содержание:

Заболевание, обусловленное омертвением тканей тела, ассоциированным с характерным изменением цвета пораженной зоны от синего либо темно-коричневого до черного цвета. Возникновение типичного окраса тканей обусловлено скоплением в них сульфида железа, который высвобождается при разрушении гемоглобина.

Причины

Возникновение гангрены может быть вызвано различными патологическими агентами, которые условно делятся на три группы:

состояния, обусловленные нарушением кровообращения в тканях и связанные с закупоркой сосудов тромбами, тромбоэмболией, спазмом, диабетической ретинопатией, сужением просвета сосудов, вызванного анатомическими особенностями либо атеросклерозом;

инфицирование патогенной флорой;

механическое, термическое и химическое повреждение тканей (возникает на фоне обморожений, ожогов, пролежней, травм, глубоких химических ожогов).

Симптомы

Клиническая картина зависит от типа гангрены и причин, ее вызвавших. Сухая гангрена чаще всего поражает конечности. Для недуга характерно медленное прогрессирование. При заболевании наблюдается закупорка сосудов. В результате медленного течения процесса вокруг области некроза успевает сформироваться демаркационная зона, которая отграничивает здоровые ткани от пораженных.

Сначала наблюдается поражение дистальных участков конечности. Возникновению некроза предшествуют сильные боль в пораженной области, которые трудно поддаются купированию. По мере прогрессирования недуга и потери чувствительности боли исчезают, пораженный участок уменьшается в объемах, приобретает мумифицированный вид и характерный окрас. При этом патологическом состоянии здоровые ткани от омертвевших отграничены и не наблюдается выделения специфического запаха. Состояние у таких пациентов стабильное, за исключением трансформации сухой формы во влажную.

Для влажной формы заболевания характерно быстрое течение. Недуг развивается остро и сопровождается возникновением тромбозов и тромбоэмболий. Данный тип болезни вызывается инфекционными агентами. Возникновение гангренозного поражения внутренних органов обусловлено тяжелым воспалительным процессом. Как правило, при таком типе недуга остро выражены симптомы первичного заболевания. Пораженный участок имеет вид трупного разложения: ткани имеют сине-фиолетовый либо зеленый окрас, увеличиваются в объеме, иногда при надавливании на поврежденный участок слышна крепитация, что связано со скоплением в тканях сероводорода, который выделяю патогенные микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности. Пораженный участок выделяет гнилостный зловонный запах, что также ассоциировано с сероводородом. У таких пациентов отмечается среднетяжелое или тяжелое состояние, ярко выражены симптомы общей интоксикации.

Диагностика

Постановка диагноза основывается на визуальном осмотре пораженной области. Для подтверждения диагноза пациенту назначают клинический и биохимический анализ крови, проводят микроскопическое изучение отделяемого из раны, также может потребоваться применение ультразвукового дуплексного сканирования и рентгенологическое исследование.

Лечение

При нарушении кровотока его своевременное восстановление позволит избежать ампутации конечности. При сухом типе недуга может наблюдаться самоампутация, при влажном типе операция проводится хирургическим путем. При влажном типе потребуется полное иссечение пораженных тканей до здоровых участков, обязательно назначается курс антибиотикотерапии.

Если заболевание вызвано сахарным диабетом, то важным составляющим положительного лечения является нормализация уровня глюкозы в крови.

Профилактика

Пока не разработаны методы, позволяющие предупредить развитие гангрены. Чтобы не допустить развитие недуга, рекомендуется проводить своевременное лечение заболеваний, способных вызвать гангренозное поражение.

Гангрена – это патологический процесс, при котором происходит омертвение участков тела или органов, признаком чего является изменение цвета некротизированных тканей от синеватого до темно-коричневого или черного. Гангреной могут поражаться любые органы и ткани, однако чаще всего патологический процесс возникает в дистальных областях. Изменение окраса пораженных областей обусловлено сульфидом железа, который образуется вследствие разрушения гемоглобина. Гангрена – крайне тяжелое заболевание, при котором высока вероятность потери пораженной части тела, а в случае недостаточно быстрого и эффективного лечения и наступления летального исхода.

Причины гангрены и факторы риска

Все причины гангрены можно разделить на следующие группы:

- физические и химические факторы (пролежни, обширные травмы, воздействие температур выше 60 ˚С или ниже -15 ˚С, поражение электрическим током, ожог кислотой или щелочью и пр.);

- инфекционное поражение (инфицирование кишечной палочкой, стрептококками, клостридиями, протеем и т. п., которое может происходить при ножевых или огнестрельных ранениях, раздавливании тканей, а также при небольших повреждениях на фоне сопутствующего дефицита питания тканей);

- нарушение кровообращения (при сердечно-сосудистых заболеваниях, продолжительном спазме или закупорке кровеносных сосудов, склерозе сосудов, эмболии, облитерирующем эндартериите нижних конечностей, слишком длительном наложении жгута, отравлениях спорыньей и т. д.).

К факторам, которые могут оказывать влияние на скорость развития гангрены и распространение патологического процесса, относятся анатомические и физиологические особенности организма пациента, а также воздействие окружающей среды. При этом более тяжелое и быстрое течение заболевания наблюдается при истощении организма, интоксикации, анемиях, дефиците витаминов, острых и хронических инфекционных болезнях, переохлаждении, нарушениях метаболизма. На развитие гангрены влияет состояние стенок кровеносных сосудов (изменения, произошедшие вследствие эндартериита или склероза), анатомические особенности сосудистой системы, наличие либо отсутствие инфекции в пораженной области. Прогрессированию некроза может способствовать пониженная или повышенная температура окружающей среды.

Газовая гангрена развивается при инфицировании бактериями рода клостридий. Эти микроорганизмы обитают в уличной пыли, почве, воде, сточных водах. Риск развития газовой гангрены повышается при заражении ран, имеющих карманы и участки некротизированной ткани, а также недостаточно снабжаемых кровью тканей. Эндотоксины, выделяемые клостридиями, способствуют более быстрому распространению инфекции в тканях.

К факторам риска развития гангрены относятся: пожилой возраст, оперативные вмешательства, роды, ущемление грыжевого мешка, аллергические процессы, табакокурение, ношение узких колец и тесной обуви (особенно на фоне сахарного диабета), длительно протекающие хронические воспалительные процессы с нарушением трофики тканей.

Формы заболевания

В зависимости от консистенции некротических участков гангрена бывает сухой и влажной.

Газовая гангрена, в свою очередь, подразделяется на эмфизематозную, отечно-токсическую и смешанную формы.

Гангрена может осложняться вторичной бактериальной инфекцией, развитием гемолитической анемии, сепсиса, почечной недостаточности, кишечной непроходимости, перитонита и других жизнеугрожающих состояний с последующим летальным исходом.

В зависимости от причины выделяют инфекционную, аллергическую, токсическую, ишемическую гангрену.

В зависимости от локализации патологического процесса бывает гангрена:

- нижних конечностей (ногтя, пальца, стопы, ноги);

- верхних конечностей (ногтя, пальца, кисти, руки);

- внутренних органов (легкого, кишечника, желчного пузыря, аппендикса и пр.);

- половых органов (промежности, мошонки, пениса, половых губ);

- области лица (нома);

- кожи (пролежни);

- плода.

Симптомы гангрены

Проявление тех или иных признаков гангрены зависит от формы заболевания.

Сухая гангрена

Сухая гангрена, как правило, возникает у пациентов с обезвоживанием организма, а также у истощенных больных. Она развивается медленно, иногда несколько лет. В первую очередь поражаются дистально расположенные участки (пальцы рук или ног, ступни).

Первым признаком развивающейся гангрены является боль. На начальных этапах болевые ощущения терпимы, однако постепенно интенсивность боли усиливается, обычными анальгетиками она не купируется. Боль усугубляется в ночное время, пациент при этом принимает вынужденное положение, в котором интенсивность боли несколько меньше. Обычно это приподнятое или, напротив, опущенное положение пораженной конечности. С развитием патологического процесса из-за утраты чувствительности в области омертвения болевые ощущения исчезают, но у некоторых пациентов могут появиться фантомные боли. Кожные покровы в пораженной области бледнеют, становятся холодными на ощупь, пораженная конечность немеет, пульс на периферических артериях не определяется. Некротизированный участок уменьшается в объеме и темнеет, приобретая мумифицированный вид. Здоровые ткани имеют четкую границу с некротизированными (демаркационный вал). Неприятный запах этому виду болезни не свойственен. Сухая гангрена ограничена и не распространяется на здоровые участки с нормальным кровообращением. Состояние больного обычно стабильно, исключение составляют случаи, когда гангрена переходит во влажную форму.

Влажная гангрена

Влажная гангрена развивается быстро, из-за резко прекратившегося кровоснабжения в определенном участке, часто в результате тромбоза или тромбоэмболии. Больше других этой форме заболевания подвержены пациенты с избыточным весом.

На начальных этапах кожные покровы в пораженной области бледнеют, приобретают мраморность, на них четко выражена сеть кровеносных сосудов. Зона поражения отекает, теряет чувствительность, пульс на периферических артериях пропадает. В последующем пораженная область приобретает сине-фиолетовый или зеленый оттенок, увеличивается в объеме. Вид пораженного участка напоминает трупное разложение. Возможна крепитация при надавливании на пораженную область, обусловленная скоплением продуктов жизнедеятельности гнилостных микроорганизмов (в частности, сероводорода). Продукты распада, попадая в общий кровоток из зоны поражения, вызывают тяжелую интоксикацию организма. Общее состояние пациента с влажной формой гангрены, как правило, является среднетяжелым или тяжелым. Температура тела повышается до фебрильных значений, у пациента отмечаются сухость во рту, тахикардия, учащенное поверхностное дыхание, вялость, заторможенность. Влажная гангрена склонна распространяться на соседние ткани, демаркационный вал не формируется.

Внимание! Фотография шокирующего содержания.

Для просмотра нажмите на ссылку.

Газовая гангрена

Газовая гангрена развивается стремительно. Рана становится резко болезненной, кожа приобретает синевато-серый цвет, края раны бледные, дно сухое. При давлении на края раны появляются пузырьки газа с характерным гнилостным запахом. При пальпации определяется крепитация. Общее состояние страдает значительно, выражены симптомы интоксикации, и они быстро нарастают, вплоть до шока.

Гангреной могут поражаться любые органы и ткани, однако чаще всего патологический процесс возникает в дистальных областях.

Существуют специфические симптомы газовой гангрены:

- симптом лигатуры – при наложении лигатуры на пораженную конечность спустя 15-20 минут нить начинает врезаться в кожу из-за быстрого распухания;

- симптом пробки от шампанского – при извлечении салфетки или тампона из раневого хода при газовой гангрене слышен хлопок;

- симптом шпателя – при постукивании медицинским шпателем в области поражения появляется характерный хрустящий звук.

Гангрена внутренних органов

Клиническая картина гангрены внутренних органов зависит от локализации процесса.

При гангрене органов брюшной полости у пациентов возникают клинические проявления перитонита. Повышается температура тела, появляется выраженная боль в области живота, мышцы живота становятся напряженными, появляется тошнота и рвота, которая не приносит облегчения. При пальпации пораженного участка возникает резкая боль.

Гангрена легкого проявляется лихорадкой, выраженной слабостью, вялостью, повышенным потоотделением, учащенным пульсом, снижением артериального давления. В легких прослушиваются влажные хрипы. Общее состояние пациента резко ухудшается, появляется кашель с отделением зловонной мокроты, которая при отстаивании разделяется на три части.

Диагностика

Диагноз обычно не вызывает трудностей из-за характерных визуальных признаков заболевания. С целью его подтверждения применяются следующие методы:

- общий анализ крови (отмечается повышение количества лейкоцитов, снижение эритроцитов и гемоглобина, отсутствие эозинофилов);

- биохимический анализ крови;

- микроскопическое исследование отделяемого из раны;

- культуральное исследование патологического отделяемого из зоны поражения;

- ультразвуковое дуплексное сканирование кровеносных сосудов;

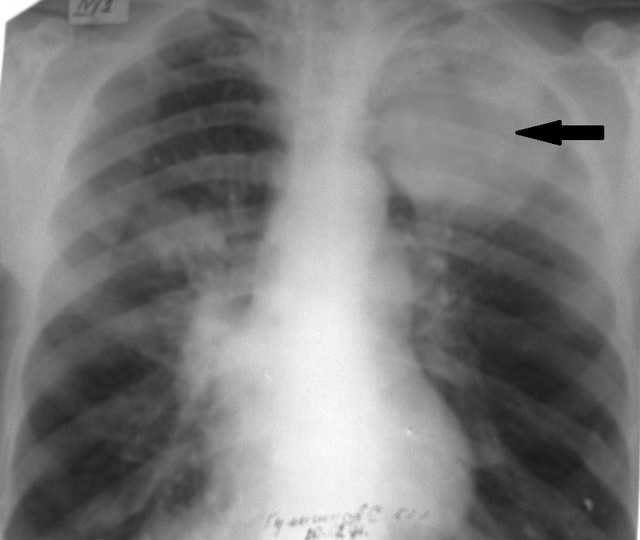

- рентгенологическое исследование (при газовой гангрене межмышечные скопления газа на снимке имеют вид «елочек», это явление называется симптомом Краузе).

Дифференциальная диагностика проводится с путридной инфекцией и фасциальной газообразующей флегмоной.

Лечение гангрены

Лечение гангрены проводится в условиях стационара и включает в себя как общие, так и местные мероприятия. Поскольку гангрена представляет собой отмирание тканей, основной целью лечения является их сохранение и недопущение дальнейшего развития некроза.

Пациентам с гангреной показан постельный режим. Консервативное лечение направлено на стимулирование кровообращения, улучшение трофики тканей, а также на устранение симптомов. Из-за сильного болевого синдрома прием анальгетических препаратов (ненаркотических или наркотических) показан при любой форме заболевания. Если диагностирован тромбоз, назначают тромболитики. Может потребоваться проведение новокаиновых блокад, что позволяет устранить спазм коллатеральных сосудов, в ряде случаев требуется переливание крови. При необходимости проводятся шунтирование и стентирование закупоренных кровеносных сосудов, а также протезирование сосудов.

Активные меры по нормализации кровообращения в пораженном участке дают возможность сохранить его при ишемической форме гангрены.

При сухой гангрене может наступать самоампутация пораженного участка, в остальных случаях ампутация проводится хирургическим путем после формирования демаркационного вала. Уровень ампутации выбирается таким образом, чтобы обеспечить оптимальные условия для заживления культи при максимально возможном сохранении функции пораженной конечности. Заживление раны происходит первичным натяжением. После полного формирования культи возможно протезирование конечности.

Прогноз при сухой гангрене благоприятен в отношении жизни пациента, однако неблагоприятен в отношении сохранения пораженного участка. Влажная и газовая формы гангрены часто имеют молниеносное течение, при котором требуется срочное хирургическое лечение.

При влажной гангрене показано иссечение некротизированных тканей (некрэктомия) или ампутация пораженной конечности, которые проводятся в экстренном порядке. После очищения раны формируют культю. Основное лечение может дополняться курсом антибиотикотерапии с целью устранения инфекционного агента.

Гангрена внутренних органов является показанием к экстренному оперативному вмешательству с удалением некротизированного участка или органа.

При газовой гангрене пораженную конечность помещают в барокамеру с высоким давлением кислорода (метод гипербарической оксигенации), который оказывает пагубное воздействие на анаэробных возбудителей заболевания.

При гангрене легкого обычно в бронхи вводят антибиотики и антисептики при помощи бронхоскопа. Также применяются препараты, расширяющие бронхи (ингаляционно или парентерально), иммуномодуляторы, общеукрепляющие средства. Резекция части легкого или его ампутация показаны, если положительный эффект от медикаментозной терапии отсутствует.

Возможные осложнения и последствия

Гангрена, особенно влажная и газовая, может распространяться на большие участки тела. Главным осложнением в таких случаях является утрата пораженного участка или органа, с соответствующей утратой функций. Кроме того, гангрена может осложняться вторичной бактериальной инфекцией, развитием гемолитической анемии, сепсиса, почечной недостаточности, кишечной непроходимости, перитонита и других жизнеугрожающих состояний с последующим летальным исходом.

Прогноз

В отсутствие лечения прогноз при гангрене негативный.

Своевременная диагностика и лечение ишемической гангрены нижних конечностей в большинстве случаев позволяют сохранить конечность.

При адекватном лечении гангрены аппендикса и желчного пузыря прогноз благоприятный. При гангрене легкого летальность составляет 25-30%.

Прогноз при сухой гангрене благоприятен в отношении жизни пациента, однако неблагоприятен в отношении сохранения пораженного участка. Влажная и газовая формы гангрены часто имеют молниеносное течение, при котором требуется срочное хирургическое лечение. Прогноз для жизни зависит от того, насколько своевременно оно будет осуществлено.

У пациентов с сахарным диабетом прогноз снижен.

Профилактика

Специфическая профилактика гангрены не разработана.

Мерами неспецифической профилактики гангрены являются:

- тщательный уход за раной, профилактика раневой инфекции;

- компенсация сахарного диабета;

- избегание опасных температурных воздействий;

- своевременное лечение заболеваний внутренних органов, способных привести к их гангрене;

- укрепление иммунитета (отказ от вредных привычек, рациональное питание, достаточная физическая нагрузка и т. д.).

Видео с YouTube по теме статьи:

Образование: 2004-2007 "Первый Киевский медицинский колледж" специальность "Лабораторная диагностика".

Информация является обобщенной и предоставляется в ознакомительных целях. При первых признаках болезни обратитесь к врачу. Самолечение опасно для здоровья!

Гангрена представляет собой процесс омертвения и дальнейшего отмирания целых органов или отдельных участков тела, наступающий в результате заболеваний или повреждений тканей живого организма различной этиологии.

Причины и первые признаки гангрены – как начинается заболевание?

Быстрое развитие и запущенность некротических явлений часто делает прогноз болезни неблагоприятным. На ранних стадиях в некоторых случаях гангрена поддается лечению.

При данном заболевании пораженные некрозом ткани становятся постепенно мёртвыми. При этом они изменяют цвет на очень темный, практически черный, неживой.

Прекращение кровоснабжения участка человеческого тела приводит к снижению его чувствительности, сухости кожи, ломкости и истончению волос. Кожные покровы пораженного участка вначале бледнеют и холодеют, затем приобретают мраморно-синий оттенок. Изменения сопровождаются сильными болями.

По мере прогрессирования болезни отмирающие ткани всё больше темнеют. В местах, затронутых патологией, перестает прощупываться пульс. На следующих стадиях болезни, несмотря на отсутствие чувствительности тканей, сильная болезненность в области некротических изменений сохраняется.

Заболевание может затрагивать не только кожу и подкожную клетчатку, но также мышцы, желчный пузырь, кишечник, лёгкие, конечности. Оно развивается в отдаленных от сердца частях тела на фоне того, что в ткани перестает поступать кислород.

Причины возникновения гангрены можно подразделить на пять основных групп:

- Нарушение локального кровоснабжения тканей

Это происходит при спазмах сосудов, закупорке крупных артерий, при наличии анатомических аномалий. Подобные явления характерны для сахарного диабета, тромбозов, инфарктов и инсультов.

- Действие механических причин– таких, как пролежни у длительно лежачих больных, травмы, при которых повреждаются сосуды или наступает раздавливание тканей.

- Химические повреждения в виде кислотных или щелочных ожогов.

- Воздействие физических факторов.

К ним причисляются ожоги III степени, обморожения тканей и органов.

- Инфекционный характер заболевания, вызванный стрептококками, анаэробными бактериями, кишечными палочками.

Перечисленные инфекции моментально возникают в тканях даже при незначительных повреждениях в виде ссадин или царапин при сахарном диабете. Их развитие легко провоцируется глубокими ножевыми или огнестрельными ранами.

Симптомы гангрены начальной стадии, в частности — нижних конечностей:

- Чрезмерно быстро наступающее утомление ног во время ходьбы.

- Появление судорог.

- Замерзание конечностей в любое время года.

- Онемение пальцев ног и общая постепенная потеря чувствительности.

- Появление эффекта восковой кожи.

- На кожных покровах образуются длительно незаживающие язвочки, перерастающие постепенно в обширный гангренозный процесс.

Основные виды гангрены и ее стадии

Разные виды заболевания требуют индивидуального подхода при лечении, поэтому необходимо понимать, какой вид данной патологии у пациента.

По характеру отмирающих тканей различают гангрену:

По механизму возникновения и развития болезни бывает:

- Газовая гангрена.

- Госпитальная.

- Молниеносная.

В зависимости от причин появления может быть:

- Токсическая гангрена.

- Инфекционная.

- Аллергическая.

Различают начальную стадию заболевания, стадию его прогрессирующего развития и крайне тяжелую, запущенную стадию, которая может привести к смерти пациента.

Какие симптомы у газовой гангрены?

Газовая гангрена возникает, как осложнение огнестрельных ранений, а также ран, полученных при сильных ушибах и рваных ран.

То есть, она характерна для любых повреждений, связанных с сильным размозжением тканей. Загрязнённые землей и частями одежды, раны представляют собой благотворную почву для развития анаэробных микробов. Размножение болезнетворных микроорганизмов в открытых мокрых ранах происходит очень быстро. При этом выделяется газ со специфическим запахом.

То есть, она характерна для любых повреждений, связанных с сильным размозжением тканей. Загрязнённые землей и частями одежды, раны представляют собой благотворную почву для развития анаэробных микробов. Размножение болезнетворных микроорганизмов в открытых мокрых ранах происходит очень быстро. При этом выделяется газ со специфическим запахом.

Анаэробная инфекция прогрессирует весьма быстро. Она имеет инкубационный период около двух суток.

Заражение сопровождается сильной интоксикацией. В области ранения наблюдается отечность, микробный газ накапливается в мягких тканях, вызывая их гниение и умирание.

Газовую гангрену сопровождают такие характерные симптомы:

- Тахикардия.

- Тошнота.

- Понижение артериального давления.

- Повышение температуры тела больного.

- Учащение дыхания.

- Сильные боли в поврежденной части тела.

- Потемнение кожи вокруг раны.

- Нарушение сна.

Самочувствие пациента стремительно ухудшается, вплоть до наступления шокового состояния.

Если слегка нажать на края раны, из неё выделяются пузырьки газа и темный экссудат. Они имеют гнилостный, крайне неприятный запах.

Что такое сухая гангрена?

При сухой гангрене угроза для здоровья и жизни пациента минимальна — если только заболевание не переходит во влажную форму.

Как правило, этот вид заболевания возникает вследствие нарушения кровообращения у больных, страдающих истощением организма.

Развивается данный некроз довольно медленно. Процесс может растянуться на долгие месяцы, или даже годы.

Основные признаки гангрены этого вида:

- Пораженный орган становится бледным, затем постепенно кожа приобретает мраморный оттенок, в дальнейшем цвет переходит в темный, иссиня-черный.

- В ступнях или пальцах возникает сильная болезненность.

- Конечность холодеет.

- В больном органе возникает онемение и потеря чувствительности.

- Постепенно пострадавший участок тела усыхает и уплотняется.

- Граница между здоровой и больной тканями четко обозначена.

- Специфический запах гниющей плоти отсутствует.

Поскольку отравление организма при сухой гангрене слабо выражено, общее самочувствие больного почти не ухудшается.

Благодаря медленному развитию болезни, в организме успевают включиться механизмы защиты здоровых тканей от распространения на них некротического процесса.

Особенности влажной гангрены

Влажная гангрена называется также гнилостной. Она часто сопровождает ожоги тяжелой степени, обморожения, травмы различной этиологии.

Развивается некрозво влажной форме стремительно. На фоне протекающей интоксикации закупорка кровеносных сосудов в пораженном органе происходит очень быстро.

Лишенные питания и кровоснабжения, ткани начинают стремительно отмирать. Начавшееся мокрое гниение не успевает подсыхать, поскольку микробы в создавшейся среде распространяются практически моментально.

Влажная гангрена протекает очень тяжело. Это — опасная форма болезни, она сопровождается общей сильной интоксикацией организма.

Первые признаки влажной гангрены:

- Кожа пораженных конечностей бледнеет.

- Затем появляются темные пятна, вены приобретают синюшность.

- Начинается отслойка эпидермиса.

- Постепенно на участках некроза возникает мокнутие.

- Запах из мест гниения исходит ярко выраженный зловонный.

- Температура тела больного повышается.

- Артериальное давление падает.

- Наблюдается сильное обезвоживание организма.

- Слабость.

- Язык пациента сухой.

На фоне сильнейшей интоксикации отмирание тканей быстро прогрессирует, захватывая всё больше здоровых участков.

Влажная форма данного заболевания часто возникает у страдающих сахарным диабетом и поражает не только конечности, но также лёгкие, кишечник, желчный пузырь.

Из-за ослабленного иммунитета она может закончиться сепсисом и летальным исходом.

Диагностика

По частоте случаев на первом месте стоит гангрена нижних конечностей.

При этом встречается также гангренозное поражение:

- Отделов кишечника.

- Желчного пузыря.

- Других органов брюшной полости.

- Пальцев и кистей рук.

- Легкого.

Для диагностики данной патологии современная медицина использует следующие виды обследований:

- Биохимический анализ крови.

- Общий клинический анализ крови.

- Анализ крови на стерильность.

- Анализ выделяющегося экссудата.

- В биохимии крови при заболевании облитерирующий атеросклероз при гангрене наблюдается повышенный уровень холестерина. При сахарном диабете в крови будет повышенное содержание глюкозы.

- Общий анализ крови покажет лейкоцитоз с характерным увеличением числа нейтрофилов палочкоядерных форм более 5 процентов.

- На стерильность кровь исследуется в случае начавшегося сепсиса. Анализ выделяет возбудителя, определяет его вид и восприимчивость к антибиотикам.

- Гнойный экссудат, выделяющийся из раны, исследуется бактериологическим и бактериоскопическим методами. Это позволяет выяснить характер возбудителя гниения и его реакцию на действие лекарственных препаратов.

Гангрена легкого на рентгеновском снимке показана на следующем фото:

Вот как выглядит гангрена участка тонкого кишечника:

Как лечить гангрену — нужна ли операция?

Пораженные ткани отмирают безвозвратно, их восстановить уже невозможно.

Поэтому при данном заболевании лечение имеет главной целью купировать процесс некроза, максимально сохранив от гибели еще здоровые пока участки или органы.

Поскольку ткани отмирают вследствие нарушения кровоснабжения, задачей медиков является восстановление кровотока поврежденной области, снижение общей интоксикации организма, лечение инфекции.

Терапия при данной патологии включает четыре основных направления:

- Медикаментозное лечение.

- Микрохирургические сосудистые операции.

- Рентгенэндоваскулярные методы хирургического лечения.

- Ампутация (удаление всей конечности или её части).

Медикаментозная терапия проводится следующая:

- Внутривенно вводятся раствор глюкозы, физиологический раствор, раствор Рингера.

- Используют кровезаменители, плазму.

- Назначают инъекции антибиотиков.

- Проводят лечение сердечными препаратами.

- Применяют новокаиновые блокады для устранения спазмированности сосудов.

- Используют для лечения витамины, антикоагулянты, мочегонные средства.

- Применяют препараты тромболитического действия.

- Делают по показаниям переливание крови.

Поскольку гангрена сопровождается очень сильными болями, наряду с системной дезинтоксикационной терапией обязательно назначаются обезболивающие препараты!

Местно на поврежденные места внешних тканей накладывается стерильная повязка с антисептическими мазями. Они останавливают дальнейшее распространение инфекции. Мази на основе антибиотиков в данном случае не окажут оздоровительного эффекта.

Есть особенности, как лечить гангрену диабетическую. При диабете проводят корректирующее инсулиновое лечение.

Если данная патология носит анаэробный или ишемический характер, для лечения используется барокамера, с помощью которой проводят гиперболическую оксигенацию.

Когда гангрена имеет характер сухого некроза, необходимо принять профилактические меры, чтобы предотвратить наступление влажной фазы. Для этого делаются воздушные ванны, на мертвые ткани воздействуют ультрафиолетовыми лучами, проводится их обработка танином (применяют его спиртовой раствор).

При некоторых видах этой патологии с помощью микрохирургической операции на сосудах оказывается возможным восстановление кровообращения пострадавшего участка.

Если заболевание поразила только кожные покровы, не задев пока еще внутреннюю структуру тела, производят иссечение омертвевших участков кожи.

Рентгенэндоваскулярная хирургия позволяет восстанавливать целостность сосудов без широких разрезов на них.

Ампутацию конечностей при сухой форме заболевания делают после того, как удалось создать четкую линию, разделяющую живые и мёртвые участки тела. Такая операция проводится в плановом порядке.

В случае угрозы развития сепсиса оперирация становится необходимой лечебной мерой.

При газовой гангрене без операции не обойтись. Удаляется, как минимум, пораженный участок тела. В случае необратимого процесса делает ампутация конечности.

Основные мероприятия по предупреждению

Зная, осложнением каких болезней может стать гангренозное поражение тканей, при наличии этих заболеваний следует заниматься профилактикой.

Особенно важна профилактика во время течения:

- Облитерирующего эндартериита.

- Атеросклероза.

- Сахарного диабета.

- Венозного тромбоза глубокого характера.

Основная профилактика заключается в грамотном, вовремя проведенном лечении заболеваний, способных привести к некрозу тканей.

При наступлении нарушения кровотока в тканях или органах в острой форме — например, при нарушении целостности сосуда — сосуд требуется срочно восстановить.

При наступлении нарушения кровотока в тканях или органах в острой форме — например, при нарушении целостности сосуда — сосуд требуется срочно восстановить.

Если случилась внезапная закупорка просвета сосуда сгустком крови, нужно как можно быстрее удалить тромб.

К предупредительным мерам относится предохранение конечностей от обморожений и ожогов.

Для точной и своевременной диагностики гангрены применяются следующие современные диагностические методы:

- МРТ-диагностика.

- Лапароскопия.

- Термометрия.

- Торакоскопия.

- Компьютерная томография.

- Флебография.

- Рентгенография органов грудной клетки и брюшной полости.

- Артериография.

- Реовазография.

- УЗИ с допплерографией сосудов.

Загрузка.

Загрузка.