Диагноз lsil в гинекологии

Содержание:

Что такое дисплазия шейки матки? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Игнатенко Т. А., гинеколога со стажем в 11 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

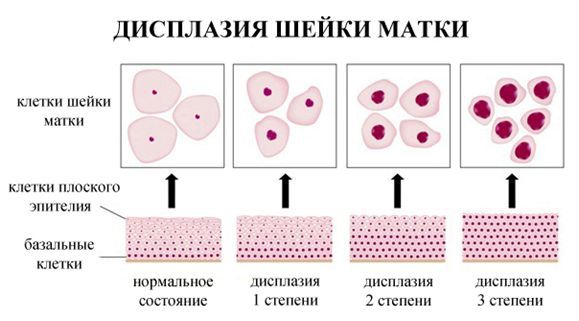

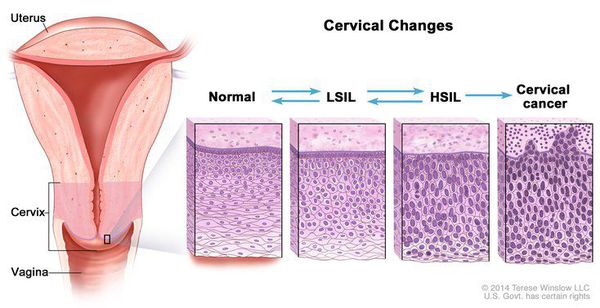

Дисплазия шейки матки, или цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН), или Cervical Intraepithelial neoplasia (CIN) — это патологический процесс, при котором в толще клеток, покрывающих шейку матки, появляются клетки с различной степенью атипии (неправильного строения, размера, формы).

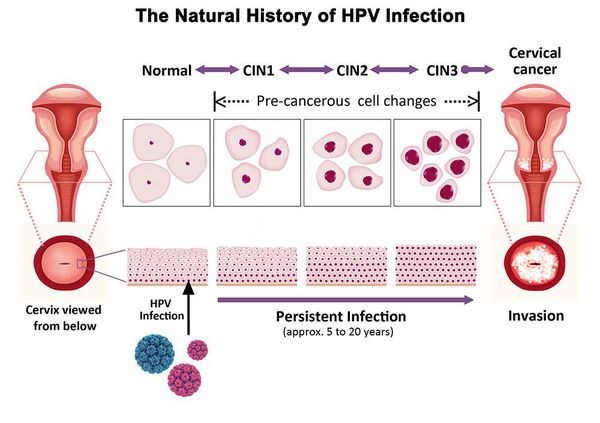

Основной фактор развития дисплазии и рака шейки матки — папилломавирусная инфекция (ПВИ), причем длительное персистирование именно ВПЧ высокого канцерогенного риска. У женщин с риском развития цервикальной неоплазии распространенность онкогенных типов ВПЧ чрезвычайно велика. ВПЧ становится причиной CIN 2-3 и рака шейки матки в 91,8% и 94,5% случаев соответственно. [1]

Риск цервикальной CIN 2 особенно высок у женщин, которые до этого имели опыт пересадки органов, у них выявлена ВИЧ-инфекция или они принимают иммунодепрессанты. [2]

Кроме того, была выявлена связь между пассивным курением среди некурящих и повышенным риском возникновения CIN 1. [3]

Симптомы дисплазии шейки матки

Дисплазия шейки матки, как правило, имеет бессимптомное течение, поэтому пациентки не предъявляют никаких специфических жалоб.

Патогенез дисплазии шейки матки

Критический фактор развития цервикальной интраэпителиальной неоплазии — инфицирование вирусом папилломы человека. Во многих случаях цервикальная интраэпителиальная неоплазия легкой степени отражает временную реакцию организма на папиломавирусную инфекцию и без лечения исчезает в течение полугода-года наблюдения. При цервикальной интраэпителиальной неоплазии умеренной и тяжелой степени высока вероятность встраивания вируса папилломы человека в клеточный геном. Инфицированные клетки начинают продуцировать вирусные белки E6 и Е7, которые продлевают жизнь клетки, сохраняя ее способность к неограниченному делению. Неизбежно формирующиеся на этом фоне мутации клеток ведут к формированию предрака (дисплазии) и рака шейки матки, влагалища и вульвы.

Онкогенные белки ВПЧ (Е6, Е7) взаимодействуют с регуляторными белками клеток шейки матки, приводя к повышению активности онкомаркера p16INK4A, что свидетельствует о неконтролируемом размножении клеток шейки матки. Таким образом, сверхэкспрессия p16INK4A, определяемая в материале шейки матки, который получают при биопсии, является биомаркером интеграции вируса папилломы человека высокого риска в геном и трансформации эпителиальных клеток под действием вируса, что делает эту информацию полезной при оценке прогноза развития предраковых и злокачественных поражений, связанных с инфицированием генитального тракта вирусом папилломы человека. [5]

Классификация и стадии развития дисплазии шейки матки

Для постановки цитологического диагноза (по результатам цитологического исследования соскобов шейки матки и цервикального канала с окрашиванием по Папаниколау (Рар-тест) или жидкостной цитологии) используется классификация Бетесда (The Bethesda System, 2014), основанная на термине SIL (Squamous Intraepithelial Lesion) – плоскоклеточное интраэпителиальное поражение. [10]

Выделяют три вида результатов соскобов с поверхности шейки матки (экзоцервикса):

- нормальные мазки, без изменений клеток шейки матки (NILM, Negative for intraepithelial lesion or malignancy);

- «непонятные» мазки без определенного значения, по которым нельзя определить характер поражения, однако они при этом не являются нормой (ASC-US, Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance) или, что хуже, ASC-H, Atypical squamous cells cannot exclude HSIL, обнаружение атипичных клеток плоского эпителия, не исключающее SIL высокой степени);

- предраки низкой (LSIL, Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion) и высокой (HSIL, High Grade Squamous Intraepithelial Lesion) степени.

Классификация Папаниколау

- 1-й класс — нормальная цитологическая картина (отрицательный результат);

- 2-й класс — изменение морфологии клеток, которое обусловлено воспалением во влагалище и (или) шейке матки;

- 3-й класс — единичные клетки с аномалией ядер и цитоплазмы (подозрение на злокачественное новообразование);

- 4-й класс — отдельные клетки с явными признаками озлокачествления;

- 5-й класс — много типично раковых клеток (злокачественное новообразование).

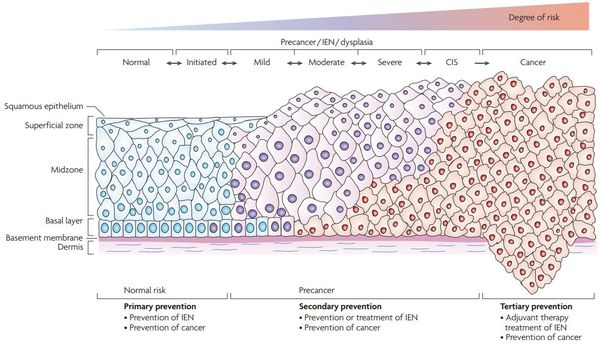

Существуют также гистологические классификации для оценки материала, полученного при биопсии.

По классификации R. M. Richart (1968) в зависимости от глубины поражения поверхностного клеточного слоя шейки матки выделяют:

- ЦИН 1 (дисплазия слабой степени) — признаки папилломавирусной инфекции (койлоцитоз и дискератоз). Поражение до 1/3 толщины клеточного пласта;

- ЦИН 2 (дисплазия средней степени) — поражена 1/2 толщины клеточного слоя;

- ЦИН 3 (дисплазия тяжелой степени) — поражение более 2/3 клеточного слоя. [8]

В приведенной ниже таблице даны соотношения классификаций предраковых поражений шейки матки. [9]

| Система Папаниколау |

Описательная система ВОЗ |

CIN | Терминологи- ческая система Бетесда (ТСБ) |

|---|---|---|---|

| Класс 1 (норма) |

Отсутствие злокачественных клеток |

Отсутствие неопластических изменений |

Норма |

| Класс 2 (метаплазия эпителия, воспалительный тип) |

Атипия, связанная с воспалением |

Реактивные изменения клеток ASC: ASC — US, ASC — H |

|

| Класс 3 ("дискариоз") |

Слабая дисплазия | CIN 1 койлоцитоз |

LSIL |

| Умеренная дисплазия | CIN 2 | HSIL | |

| Тяжелая дисплазия | CIN 3 | ||

| Класс 4 (клетки, подозрительные на рак или карцинома in situ |

Карцинома in situ | ||

| Класс 5 (рак) |

Инвазивная карцинома | Карцинома | Карцинома |

Осложнения дисплазии шейки матки

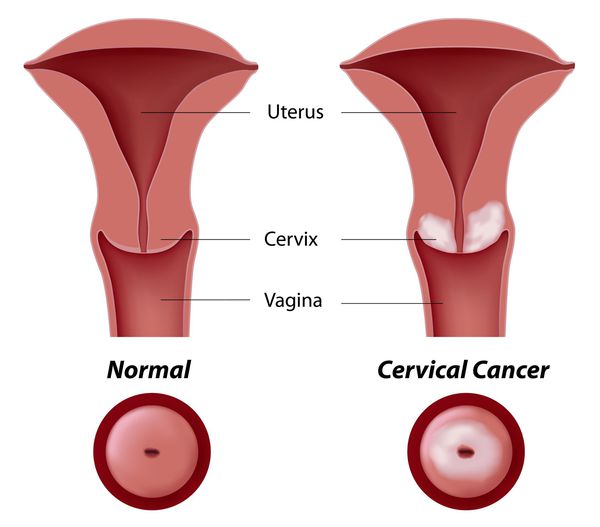

Основное и самое опасное осложнение цервикальной интраэпителиальной неоплазии заключается в развитии рака шейки матки, любой случай развития которого — результат упущенных возможностей диагностики и лечения дисплазии шейки матки. [7]

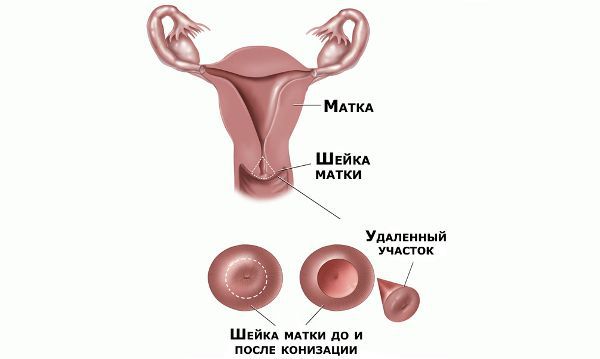

Проводились длительные, систематические исследования риска рака шейки матки у женщин с диагнозом цервикальной интраэпителиальной неоплазии 3 степени (CIN3) по сравнению с женщинами, у которых были нормальные цитологические результаты. Согласно полученным данным, долгосрочный относительный риск развития рака шейки матки зависит от различных гистологических типов CIN3 и выше всего он для аденокарциномы in situ. Даже через 25 и более лет после конизации (хирургического иссечения патологических тканей шейки матки) риск злокачественного перерождения клеток был значительным. [4]

Диагностика дисплазии шейки матки

Для ранней диагностики предраковых поражений шейки матки во многих странах мира существует система цервикального скрининга.

В России данная система включает последовательность действий:

- Цитологическое исследование: РАР-тест;

- ВПЧ-тестирование: в США и странах Евросоюза ВПЧ-тест применяется для первичного скрининга рака шейки матки (РШМ). В России его использование вариативно: при первичном скрининге в сочетании с РАР-тестом, в качестве самостоятельного теста, при ведении пациенток с неясными результатами РАР-теста (ASCUS) и для наблюдения паценток после лечения HSIL;

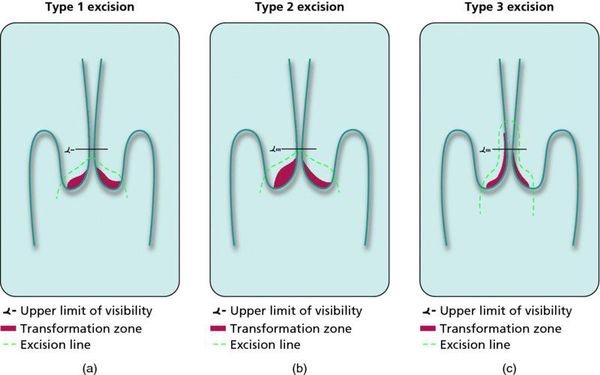

- Кольпоскопия: показаниями к исследованию являются положительные результаты РАР-теста (класс 2-5). Метод основан на осмотре шейки матки при помощи увеличивающих оптических систем и проведения диагностических проб с растворами уксусной кислоты и йода (Люголя). С помощью кольпоскопии определяют локализацию поражения, его размер, выбирают участок для проведения биопсии, определяют тактику лечения.

При кольпоскопии должна быть тщательно оценена зона трансформации (переходная зона стыка двух видов покровного эпителия шейки матки).

Влагалищная часть шейки матки (экзоцервикс) покрыта многослойным плоским эпителием. В канале шейки матки (цервикальном канале, эндоцервиксе) — цилиндрический эпителий. Место перехода цилиндрического эпителия цервикального канала в многослойный плоский эпителий поверхности шейки матки носит название зоны трансформации. Эта область имеет большое клиническое значение, поскольку именно в ней возникает более 80% случаев дисплазии и рака шейки матки.

- Зона трансформации 1 типа — переходная зона видна полностью. Это самый оптимальный и прогностически «благоприятный» вариант кольпоскопического заключения.

- Зона трансформации 2 типа — переходная зона частично скрыта в канале шейки матки. Адекватно оценить такую картину сложно, так как наиболее измененные участки могут быть не видны и пропущены.

- Зона трансформации 3 типа — переходная зона находится глубоко в канале шейки матки и оценить её кольпоскопически невозможно. Кольпоскопия в этом случае считается неинформативной, поскольку глубина залегания патологического очага остается неизвестной.

- Биопсия: прицельная или расширенная биопсия (конизация) всегда должна выполняться под контролем кольпоскопии. Выбор метода биопсии зависит от типа поражения, возраста пациентки и зоны трансформации. Важной информацией, которую дает биопсия, является возможность иммуногистохимического определения маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a.

Лечение дисплазии шейки матки

Динамическому наблюдению подлежат молодые пациентки (до 35 лет) с LSIL (ВПЧ, ЦИН 1, ЦИН 2, если при биопсии не обнаружен белок р16, являющийся признаком проникновения ВПЧ высокого риска в геном и трансформации опухолевых клеток под действием вируса). Наблюдать возможно пациенток только с 1 и 2 кольпоскопическим типом зоны трансформации.

Контрольные осмотры, цитологическое и ВПЧ-тестирование показаны через 6 и 12 месяцев после первичного обнаружения патологии. При выявлении HSIL (ЦИН 2 c обнаружением белка р16 при биопсии, ЦИН 3) неизбежно хирургическое лечение в виде абляции («прижигания») или эксцизии (удаления) поврежденной ткани. Для абляции используют электро-/радио-, крио- и лазерные воздействия. Эксцизия возможна электро-/радиоволновая или ножевая.

Немаловажно, что при выявлении по кольпоскопии 3 типа зоны трансформации на фоне положительного РАР-теста гинеколог обязан провести выскабливание слизистой канала шейки матки и/или широкую эксцизионную биопсию (конизацию шейки матки) для исключения опухолевого процесса, потенциально располагающегося вне зоны кольпоскопического обзора. Немаловажно наблюдение после операции через 6 и 12 месяцев с выполнением цитологического соскоба и ВПЧ-теста.

Следует отметить, что процедура хирургического иссечения патологических тканей на шейке матки увеличивает риск преждевременных родов. А сама по себе цервикальная интраэпителиальная неоплазия первой степени на течении беременности и родов никак не отражается и зачастую опасности не представляет. [12]

Средний возраст женщин, когда может потребоваться хирургическая коррекция цервикальной внутриэпителиальной неоплазии — около 30 лет. Хирургическое лечение нередко ассоциировано с неблагоприятным течением последующей беременности. Частота и тяжесть неблагоприятных осложнений возрастают с увеличением глубины иссекаемых тканей. [13]

Прогноз. Профилактика

При своевременном выявлении и лечении дисплазии шейки матки прогноз благоприятный. Основным фактором развития и прогрессирования дисплазии шейки матки является длительное инфицирование канцерогенными типами ВПЧ. Для предупреждения заражения ВПЧ существуют профилактические вакцины «Церварикс» (защита от 16, 18 типов ВПЧ), «Гардасил» (профилактика инфицирования 6, 11, 16, 18 типами вируса), в декабре 2014 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование вакцины «Гардасил9», защищающей от инфицирования 9 типами ВПЧ (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58). Однако на российском рынке данный продукт ещё не доступен. «Церварикс» зарегистрирована для вакцинации женщин от 10 до 25 лет; «Гардасил» показана к применению детям и подросткам в возрасте от 9 до 15 лет и женщинам от 16 до 45 лет.

Дополнительными факторами риска прогрессирования ПВИ с формированием предраковой патологии являются:

- курение;

- длительное использование гормональных контрацептивов;

- многократные травматичные роды;

- ВИЧ-инфекция.

- У пациенток с ЦИН часто обнаруживают вирус простого герпеса 2 типа, цитомегаловирусную инфекцию, хламидийную урогенитальную инфекцию, бактериальный вагиноз, ассоциированный с резким снижением или отсутствием вагинальной лактофлоры, повышенным ростом во влагалище Gardnerella vaginalis и Atopobium vaginae, повышение концентрации в бакпосеве грибов рода Cand >Устранение и профилактика данных факторов способны снизить вероятность развития предраковой патологии шейки матки.

Рак шейки матки поражает преимущественно женщин репродуктивного возраста. Скрининг является важной стратегией вторичной профилактики. Длительный процесс канцерогенной трансформации от появления в организме вируса папилломы человека (ВПЧ) до инвазивного рака дает широкие возможности для выявления заболевания на стадии, когда лечение высокоэффективно. Подходящими скрининговыми тестами в мире признаны цитологическое исследование, визуальный осмотр после применения уксусной кислоты и тесты на выявление ВПЧ. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить скрининг женщин по крайней мере один раз в жизни в возрасте от 30 до 49 лет. [14]

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 03.02.2015. N36ан "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения", осмотр со взятием мазка (соскоба) с поверхности шейки матки и цервикального канала на цитологическое исследование производится 1 раза в 3 года для женщин в возрасте от 21 года до 69 лет включительно.

ДИСПЛАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ – ЭТО ПРЕДРАКОВЫЙ ПРОЦЕСС, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ НАРУШЕНИЕМ СОЗРЕВАНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО ПЛОСКОГО ЭПИТЕЛИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРСИСТЕНЦИИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА.

Синонимы: цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN), плоскоклеточное интраэпителиальное поражение (SIL).

Если коротко, дисплазия шейки матки — это заболевание, которое в будущем может привести к раку. Вероятность этого тем выше, чем выше степень дисплазии. К дисплазии 1 степени (CIN 1, LSIL) относят любые изменения эпителия, порой даже минимальные и субъективные. Это позволяет взять женщину под контроль и не допустить прогрессирования процесса. На практике, для диагностики дисплазии 1 степени достаточно поражение эпителиальных клеток вирусом папилломы человека. Опасаться этого не стоит! Легкая степень дисплазии самостоятельно проходит у 70% женщин в течение нескольких лет. За это время собственная иммунная система уничтожает вирус и заболевание регрессирует. Обычно дисплазия 1 степени требует только наблюдения, в части случаев может назначаться прижигание. Дисплазия 2 и 3 степени (CIN 2-3, HSIL) — это уже предопухолевый процесс с высоким риском, поэтому требует серьезного лечения. В таких случаях показана широкая эксцизия или конизация шейки матки. Диагностировать дисплазию эпителия можно с помощью мазка на цитологию или биопсии. В принятии решения и тактике лечения важную роль играет тест на ВПЧ.

Подробнее читайте ниже, а также посмотрите комментарии, там Вы найдете ответы на свои вопросы.

Основной причиной развития дисплазии шейки матки является вирус папилломы человека, а именно его онкогенные штаммы — 14 серотипов, среди которых наиболее важными являются 16 и 18. Зрелый многослойный плоский эпителий, покрывая наружную часть шейки, создает непреодолимую преграду для вируса. Единственным же уязвимым местом является граница с железистым эпителием у наружного зева, называемая зоной трансформации . При эрозии (эктопии) шейки матки зона трансформации смещается на наружную часть шейки матки, что создает предпосылки для инфицирования.

Более 80% случаев дисплазии и рака шейки матки развивается именно в зоне трансформации.

Большинство женщин переносит ВПЧ-инфекцию без каких либо изменений со стороны организма. В течение нескольких лет иммунная система самостоятельно избавляется от вируса. Однако 10% женщин не могут уничтожить вирус, который в свою очередь встраивается в ДНК эпителиальных клеток и модифицирует их, приводя к опухолевой трансформации. Это может быть связано как с индивидуальной предрасположенностью, так и с иммунодефицитом или длительными стрессами. Также известно, что курение способствует снижению специфического иммунитета против ВПЧ.

Дисплазия шейки матки — это качественное изменение клеток плоского эпителия, которое указывает на возможное начало опухолевой трансформации.

Степени дисплазии шейки матки и терминология (CIN, LSIL, HSIL)

Различают несколько степеней дисплазии шейки матки по тяжести, что обычно выражается в числовых значениях от 1 до 3. Каждая степень отражает прогноз патологического процесса и позволяет выбрать соответствующий алгоритм лечения. Так, дисплазия 1 степени имеет низкий потенциал к малигнизации и в большинстве случаев самостоятельно регрессирует в течение нескольких лет без какого-либо вмешательства. В противоположность, дисплазия 3 степени в течение одного года обязательно трансформируется в рак и требует уже специализированного хирургического лечения.

Прогрессирование дисплазии шейки матки

В международной практике термин “дисплазия шейки матки” имеет различные синонимы. Наиболее широко распространена аббревиатура CIN – цервикальная интраэпителиальная неоплазия, что означает развитие неоплазии (новообразования) в пределах эпителиального пласта. В отличие от рака, CIN не обладает способностью к инвазивному росту и метастазированию. На этом этапе можно предотвратить развитие злокачественной опухоли.

В 1988 г. была создана новая терминология — «SIL» (squamous intraepithelial lesion), что означает «плоскоклеточное интраэпителиальное поражение». Специалисты отказались от некорректного при данной патологии слова «неоплазия» и заменили его на «поражение». Степени тяжести процесса выделили всего две: легкую LSIL и тяжелую HSIL:

1) LSIL (low grade squamous intraepithelial lesion) — плоскоклеточное интраэпителиальное поражение легкой степени. LSIL соответствует CIN 1 или дисплазии 1 степени.

2) HSIL (hight grade squamous intraepithelial lesion) — плоскоклеточное интраэпителиальное поражение тяжелой степени, что соответствует CIN 2 и CIN 3. Умеренная и тяжелая дисплазия объединены в одну категорию, поскольку требуют одинакового подхода к лечению, а различия в некоторых случаях достаточно субъективны. Термин «рак in situ» сейчас практически не используется, по новой классификации отнесен в группу тяжелых интраэпителиальных поражений плоского эпителия.

| Pap class System 1954 | Классификация ВОЗ 1956 | Классификация Bethesda 1988 |

| Class | Дисплазия/CIN (ЦИН — цервикальная интраэпителиальная неоплазия) | SIL (плоскоклеточное интраэпителиальное поражение) |

| Class 3 | Дисплазия 1 степени/CIN 1 | LSIL — плоскоклеточное интраэпителиальное поражение легкой степени |

| Дисплазия 2 степени/CIN 2 | Дисплазия 3 степени/CIN 3 | |

| Рак in situ (рак в пределах эпителиального пласта, без инвазивного роста) |

Диагностика

1. Мазок на цитологию

Первым методом в диагностике дисплазии шейки матки чаще всего является мазок на онкоцитологию . Это скрининговый метод для обследования большого количества женщин. Является самым простым и безопасным для женщины, однако не самым точным. Чувствительность метода составляет 60-70%, и только трехкратное исследование позволяет с высокой точностью определить или опровергнуть дисплазию эпителия. Кроме этого у молодых женщин часто бывают ложно-отрицательные результаты, когда дисплазия может быть пропущена; а у пожилых женщин часты ложно-положительные результаты, когда мазок показывает наличие дисплазии, в то время как более качественные методы ее исключают.

При определении LSIL в мазке необходимо только лишь активное наблюдение. Под этим диагнозом подразумеваются клеточные изменения с низким потенциалом опухолевой трансформации. К LSIL относятся различные дегенеративные изменения клеток при раздражении, воспалении или вирусном поражении. Гинеколог, получив такое заключение может порекомендовать проведение кольпоскопии с последующей точечной биопсией.

При наличии HSIL в мазке на цитологию проведение кольпоскопии с гистологическим подтверждением становится обязательным!

2. Кольпоскопия

Кольпоскопия — это метод осмотра наружной поверхности шейки матки с помощью специального микроскопа. Кольпоскопия является достаточно субъективным методом диагностики, сильно зависящим от опыта и умения врача. Кольпоскопические картины дисплазии шейки матки размыты и очень часто ее можно спутать с банальными физиологическими процессами, такими как плоскоклеточная метаплазия, вирусным поражением или лейкоплакией. Несмотря на это, кольпоскопия позволяет определить подозрительные места на шейке матки и взять биопсию — участок ткани для дальнейшего гистологического исследования.

К кольпоскопическим признакам дисплазии относятся: ацетобелый эпителий, йод-негативные зоны, изъеденность или нерегулярность эпителиального покрова, атипичные сосуды, мозаика, пунктация, контактная кровоточивость и др. Гинеколог должен оценить не только степень, но и скорость наступления тканевой и сосудистой реакции при обработке уксусной кислотой или йодом.

Цель кольпоскопии — это определить анатомическую локализацию зоны трансформации, что имеет решающее значение для дальнейшей тактики диагностики и лечения.

3. Биопсия

Биопсия является “золотым” стандартом диагностики дисплазии и рака шейки матки. Гистологическое исследование позволяет определить качество плоского эпителия и степень его созревания. Биопсия может быть точечной, получаемой с помощью специального инструмента — конхотома, или широкой (эксцизионной), получаемой с помощью электропетли.

Изменения при дисплазии 1 степени обычно носят характер цитопатического действия вируса папилломы человека. В эту категорию так же относят остроконечную и плоскую кондиломы. Морфологические изменения при CIN 1 (LSIL) включают: нарушение стратификации плоского эпителия преимущественно в базальных отделах, нарушение поляризации клеток относительно базальной мембраны, единичные делящиеся клетки, незначительный дискариоз, а также признаки вирусного поражения — койлоцитарную атипию в поверхностных отделах эпителия, дискератоз, пара- и гиперкератоз эпителия.

Патологическая эпидермизация желез с CIN III

Морфологические изменения при CIN 2-3 (HSIL) носят уже неопластический характер, а цитопатическое действие вируса может проявляться слабо. Нарастает клеточная атипия, которая затрагивает весь пласт плоского эпителия с минимальными признаками созревания. Клетки активно делятся, замещая нормальный эпителий цервикальных желез, в ряде случаев пролиферирующий плоский эпителий может замещать выстилку цервикального канала. Характерно обилие как нормальных, так и патологических митозов.

Тяжелая дисплазия шейки матки отличается от рака отсутствием инвазивного роста.

Нужен ли тест на ВПЧ?

Тест на ВПЧ помогает в диагностике дисплазии шейки матки и выборе тактики лечения в сложных ситуациях.

ВПЧ тест рекомендуется делать женщинам после 25 лет, поскольку имеется большая вероятность, что инфекция уже длительное время персистирует в организме и могла вызвать какие-либо изменения в шейке. В более молодом возрасте при нормальном мазке на цитологию ВПЧ-тистирование не дает полезной информации.

С возрастом ВПЧ-тестирование приобретает все большую значимость. К примеру, при наличии 16 или 18 штаммов ВПЧ у 50 летней женщины можно с высокой вероятностью утверждать, что у нее уже имеется тяжелое интраэпителиальное поражение эпителия. Мазок на цитологию менее эффективен в данном случае. Женщине тот час может рекомендоваться диагностическая биопсия и выскабливание цервикального канала.

Лечение дисплазии шейки матки

Тактика лечения и ведения пациенток с дисплазией зависит от гистологического заключения, кольпоскопической картины, типа зоны трансформации, возраста и планирования беременности. Основными методами являются абляция (прижигание), или эксцизия (удаление тканей). Эти методы могут проводиться с помощью различных инструментов, использующих низкие или высокие температуры, электро-, лазеро- или радиоволновую энергию.

Лечение LSIL (CIN 1):

По западным протоколам LSIL необходимо динамически наблюдать. Так как LSIL обладает низким злокачественным потенциалом и часто регрессирует самостоятельно, женщине рекомендуется проходить цитологическое исследование не менее 2 раз в год. В отечественной медицине часто рекомендуют абляцию (прижигание), хотя это не всегда оправдано. С прижиганием связывают некоторое повышение риска невынашивания беременности. Однако, часть авторов, опровергает это.

Наиболее оптимальным является радиоволновая абляция Сургитроном. Патологический эпителий и подлежащая строма выпариваются радиоволнами, после чего пораженная зона эпителизируется заново. Минусом абляции является отсутствие материала для последующего гистологического исследования, плюсом — сохранение анатомического строения шейки матки и небольшое количество осложнений.

Лечение HSIL (CIN 2, CIN 3):

HSIL обладает высоким злокачественным потенциалом, поэтому в данном случае показано удаление патологически изменненых тканей. Обычно, рекомендуется широкая эксцизионная биопсия или конизация шейки матки — это конусообразное удаление тканей, включающая наружную часть шейки матки и ткани вокруг цервикального канала. Весь удаленный материал отправляется на гистологическое исследование для подтверждения и уточнения диагноза. В удаленном материале гистолог оценивает края резекции, так как важно, чтобы патологический эпителий был удален в пределах здоровых тканей. При наличии в краях резекции патологии, или глубоком поражении цервикального канала, а также наличии инвазивного роста может быть принято решение об ампутации шейки матки.

Изредка, если женщина молода и планирует беременность, допускается лечение HSIL абляцией. Это возможно только лишь в случае 1 или 2 типа зоны трансформации при кольпоскопии, когда гинеколог видит глазом все измененные ткани и может обеспечить полную их абляцию. Если зона трансформации смещена глубоко в цервикальный канал — показана только глубокая конизация или ампутация шейки матки.

Рак шейки матки — одна из наиболее частых опухолей у женщин. Рак возникает не сразу, чаще всего ему предшествуют особые изменения клеток многослойного плоского эпителия, выстилающего шейку матки.

Дисплазия шейки матки

Под дисплазией шейки матки понимают размножение эпителиальных клеток с появлением среди них атипичных, которые отличаются от нормальных строением, размерами и расположением относительно базальной мембраны. Такой эпителий в итоге утрачивает обычную «слоистость». Одна из основных причин дисплазии шейки матки — онкогенные вирусы папилломы человека, которые передаются половым путем.

Дисплазия чаще всего протекает совершенно бессимптомно и обнаруживается случайно у женщин в возрасте 25–35 лет, во время осмотра у гинеколога. Очень редко она сопровождается неспецифическими признаками в виде необычных выделений из влагалища, межменструальных выделений крови или болей. В целом клиника дисплазии шейки матки похожа айсберг, большая часть которого скрыта под водой.

Врачи уделяют большое внимание раннему выявлению дисплазии, так как на ранних этапах (CIN 1 и 2) она полностью излечима.

Согласно новейшим исследованиям ученых из Кильского университета (Великобритания), возрастных ограничений для регулярного скрининга на рак шейки матки не существует. Вопреки сложившемуся мнению, у женщин сохраняется риск развития опухоли и после 65 лет, так как вирус папилломы человека, который в подавляющем большинстве случаев становится причиной онкологического заболевания, может попасть в организм еще в период сексуальной активности, долго «дремать» и в пожилом возрасте привести к развитию рака.

Другое название дисплазии шейки матки — цервикальная интраэпителиальная неоплазия, или CIN (Cervical Intraepithelial neoplasia). Выделяют 3 степени тяжести CIN:

- Слабая — небольшие изменения захватывают до 1/3 толщины эпителия, если смотреть от базальной мембраны;

- Средняя — изменения в строении клеток выражены больше и захватывают до половины толщины эпителиального слоя от базальной мембраны;

- Тяжелая — выраженные изменения захватывают более 2/3 толщины многослойного плоского эпителия шейки матки.

Без лечения дисплазия постепенно прогрессирует, переходя из одной стадии в другую, и CIN 3 расценивают уже как «рак на месте».

Какое обследование проводят при дисплазии шейки матки?

«Золотым стандартом» диагностики дисплазии шейки матки являются:

- Цитологический мазок;

- Кольпоскопия (исследование шейки матки под микроскопом);

- Биопсия шейки матки.

Так как самым простым и доступным является изучение под микроскопом цитологического мазка (другое название — ПАП-тест), его выбрали в качестве скрининга для массовой диагностики дисплазии шейки матки. При положительных результатах женщине проводят уже углубленное исследование.

Мазок на цитологию берет гинеколог во время осмотра, и его рекомендуют сдавать регулярно, начиная с возраста 25 лет. Даже при отрицательных результатах тест нужно повторять не реже 1 раза в 3 года.

Лечение дисплазии шейки матки

Варианты лечения зависят от результатов. Если результат анализа — CIN 1, в зависимости от возможностей врач выбирает одну из следующих тактик:

- Повторный мазок на цитологию через 3 месяца, и если результаты нормальные — еще через 6 и 12 месяцев, далее — по обычному режиму скрининга; если и повторный анализ показал CIN 1, необходима кольпоскопия;

- Кольпоскопия сразу после первого анализа CIN 1;

- Анализ на онкогенные ВПЧ.

При CIN 1 вполне допустима выжидательная тактика. Для того, чтобы не пропустить ухудшение, женщине важно сразу же лечить все воспалительные и дисгормональные гинекологические заболевания. Важное условие — она должна понимать, что при CIN 1 необходимо регулярное обследование.

Более активное ведение требуется при:

- Большой площади изменений на шейке матке;

- Неудовлетворительных результатах кольпоскопии;

- Сохранении результатов CIN 1 более 1,5-2 лет;

- Невозможности регулярного наблюдения;

- В возрасте старше 35 лет.

При обнаружении в цитологическом мазке CIN 2 и 3 обязательно проводится углубленное обследование, которое включает кольпоскопию, биопсию, эндоцервикальный кюретаж, пробу Шиллера и др. Методы терапии в этом случае также более активные — ФДТ, криотерапия (лечение холодом), диатермокоагуляция (прижигание), лазеротерапия, эксцизия петлей или конизация. В качестве первого метода лечения при CIN 2 и 3 не может быть рекомендовано удаление матки.

Выжидательная тактика лечения допустима только для беременных с CIN 2 и 3 или молодых женщин с CIN 2 при небольшой площади поражения. При этом обязательны регулярные анализы на цитологию и кольпоскопия. В остальных случаях пациентки с CIN 2 и 3 срочно должны быть направлены на лечение к онкологу-гинекологу.

Важно помнить, что при дисплазии шейки матки от регулярности обследования женщины и своевременного лечения зависят не только здоровье и возможность иметь детей, но и продолжительность всей ее жизни.